七月三日,我校得到去惠州大亚湾两所学校访学的机会。这次访学的两所学校为大亚湾京师实验学校和大亚湾外语实验学校,它们有一个相同之处,即都经历了由学校传统管理模式向量子管理模式的转变。此次前去,便是为了更深入地理解量子教育的实质,学习这两所学校改革的宝贵经验,为山立学校的改革提供有益的思路和借鉴。

其中,大亚湾京师实验学校从2016年开始实践至今,已有九年经验,取得了非常多的成就,目前学校稳定且健康地发展着,学位抢手,教师团队蓬勃有生机,被称为“教育理想国”;

而大亚湾外外语实验学校于2022年开始进行变革,经历了复杂又充满挑战的变革阵痛期后,随着各项工作的逐步稳定,也焕发出新的生机。外校和山立学校同为12年一贯制(小学至高中)的全寄宿民办学校,环境优美,教学设备先进,场地空间开阔。

因此,透过京师,我们可以看到的是量子教育成功开展之后的教育理想蓝图,为我们学校接下来的实践树立信心;而外校的转型之路和变革经验,能让我们获得珍贵而又具体的实际指导,对当下眼前迷雾重重的我们来说非常有借鉴意义。

Day1 京师初印象

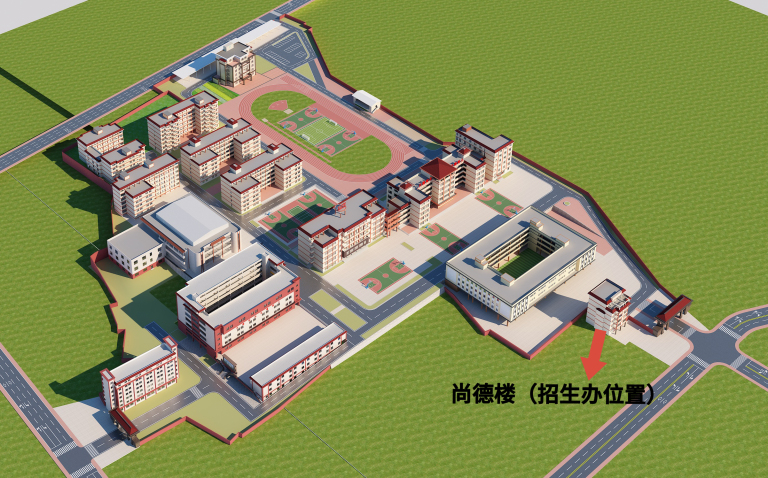

简单安顿后,我们在陈思婧老师的带领下,参观京师的校园。

参观校园虽是司空见惯的访校环节,但环境往往能透露出许多信息。

重点不在于投入多少、是否用了昂贵的建筑材料、外表是否崭新气派等等。

作为教育者,我们还可以关注的是:

• 它是否为学习、生活在其中的人们而创设?

• 它是温暖而有接纳性的还是有距离感高高在上的?

• 是否有哪几个角落能唤起你的学习探索欲望?

• 它是张弛有度鼓励好奇的还是信息过载令人疲惫的?

• 它是否有人的学习生活痕迹?

⋯⋯

(举个例子:如果参访的是幼儿园,那么我们不妨弯下身来,以儿童的高度和视角来重新感受一下眼前的环境。)

同时,参观校园就像在翻一本书,不同的学习者或教育者会有不同的关注重点和收获,以下是我们与陈思婧老师交流之后的记录:

【关键词】

• 环境为人而创设

• 释放人的主体性

• 人人创造的校园氛围

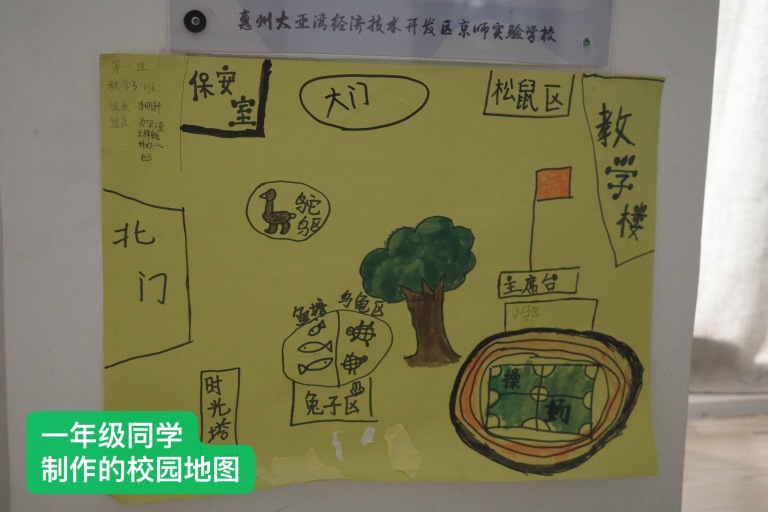

京师有东西两个校区,我们只参观了以小学部为主的西校区,西校区的校园不大,却给人一种怎么都逛不完的感觉。不论是梦工坊内的艺术品和科学类手工装置、或者是各项跨学科活动的作品展、由思婧老师主导建造的生态园、甚至由食堂职工打造的创意小花园,校园内随处可见老师、职工和孩子们的创造。行走在校园里,仿佛置身一个大型的教育成果展,能够真切地感受人的创造力在空间的自由流动。

下课后,孩子们在水生动物区域休息、观察生物

这类型的成果展几乎每个学校都有,京师的不同之处在哪里?

从时间上看,这些成果不是只在短暂的活动期间或者是一个学期内展示,而是长期存在并迭代,使之成为校园环境的一部分,为校园内学习、探究的氛围添砖加瓦。

从空间上看,京师在校园空间有限的限制条件下,依旧挪出了半个停车场打造了对人人开放的“美术梦工坊”,以教师的特长和学生的兴趣为基础,开设了十几种不同门类的工作室。在校园中,也是充分地利用了学校的各个角落,比如听起来很“疯狂”的生态园项目,创造力不仅在这些小角落萌发,也在此处扎根、并展示。

从内容上看,这些项目并非领导、参加比赛的要求,不需要多高的水平,实际上,学校是不对这些项目做任何评价的,只提供支持,不指导不干预。这样一来,要不要创造、创造什么、怎么创造、以何种形式呈现等等,就都成为了个人或是团队思考的课题,人可以充分地发挥主观能动性,在创造中学习。

并非只是口号而已,在京师,这样由内在生发的第一驱动力人人都可以拥有,比如食堂职工也能够在校园内拥有一小块自己的四季花园,这方寸之间的花园成为了Ta的舞台,这便是一个很好的例证。只要有了创造的内在驱动力,京师的校园也可以为你变得很大。

另外,这也提醒我们要重视“空间表达/展示”的力量,人的活动能改变环境,同时环境也对人有潜移默化的影响。通过对作品的认真展示让校园成为一个具有启发性的学习空间,赋予人进行创新的新灵感,而在创造中,学习就能自然又高效地发生。

优秀生态员的颁奖仪式。周末孩子们有机会来学校照顾学校内的动物,喂食或者清扫工作,劳动次数多的孩子会有相应的奖励和荣誉鼓励。

【关键词】

• 把家长、社区变成我们的资源

• 在真实的世界中学习和成长

京师每一个空间,都在为了人的创造性活动而最大限度地开发中。

而思婧老师告诉我们,不仅仅是校内,在校外,京师也积极地探寻可利用的资源,比如社区的商业街也成为了孩子们开展学习的一个重要场所,每学期孩子们在这里做课程展示,将学习成果进行产品化之后,进行公益售卖,在这个过程中,从商品的制作、包装、定价和宣传,再到当天与潜在客户的沟通、售卖策略等等,都给孩子们源源不断的与真实世界接触、学习的机会。

学校图书馆的职工也有许多是关心阅读,积极支持家校交流活动的学生家长。在学校和家长共同的支持下,图书馆在周末也能够向周边的居民开放,并且有志愿家长来图书馆开展长期的绘本故事会活动,让共同育儿成为可能;不仅如此,食堂的职工中也有学生家长的身影,他们主动前来,构成校内食品安全的第一道监督防线,随着食育课程的发展,教师、家长、后勤人员、厨师、学生……每一个人都能成为授课的老师。

“养育一个孩子,需要一个村庄的力量。”教育不仅仅是学校和家长之间的事情,需要整个社会参与其中。京师很早意识到了这一点,因此在量子教育的理念下,校园、家庭、社区、企业等等需要联动赋能,形成一个紧密联系的环境系统,鼓励孩子在真实的世界中遇见不同背景的人,经历不同的故事,从而学习和成长。

随着各项课程的成果逐渐丰富、成熟,将这些学习成果产品化成为了一个自然而然的趋势,这同时也带来了新的学习机会。在学校里,我们看到了科学课程产品展示区,这些产品将在社区商业街开放售卖。课程成果不再是师生的自娱自乐,或者被孩子们带回家后沉寂积灰。这样的售卖活动,不止是为了赚钱,更是在发展创造力、练习感知力和协作能力,让我们的孩子获得自我力量的确认感。同时,真实世界里的学习总是要比课本习题要复杂得多,因为我们并不能像在课堂上那样,先学习知识再解题,只能在行动中认识世界,慢慢摸索着下一步的行动。

看到这些玲琅满目的项目成果,我们不由得心潮澎湃,跃跃欲试,与此同时,我们也发出疑问:做这些事情不仅需要创意和精力,在实际落地过程中,找谁申请场地?经费如何解决?学生课业紧张,用什么时间来做?

思婧老师耐心解答,在量子教育的架构中,不再需要层层审核,教师在实践中可以尝试更大胆、更主动一些。同时,年级成为一个重要的行政单位,一般的项目决策,级长都可以直接拍板。(遇到像生态园这样需要大量资金投入的项目,才需要拿着方案找学校支持。)

并且在量子教育的理念中,学生成长于活动中,学习不是坐在教室里才能发生,学校为孩子们预留了更多社团活动、学科活动、社区学习、户外活动的时间,孩子们有了更多的时间做丰富的探索,让学习的内生动力成为可能。

值得注意的是,教师不必保证这些活动都“圆满”,并不是完美、成功的经历才称得上是有体验感的活动。未来世界依旧是多元的、复杂的、不确定的,孩子们需要有这样的机会去面对过程的不确定,去学习如何同这样的不确定性相处,在不断的探索中了解自己、他人和世界,并且找到自己的主体性。

以上,我们是能够看到京师整个学校,是非常鼓励人的主动创造的,不浮于表面,不过度干预,不走过场,不搞形式主义,不挑省事省钱的项目,即使程序繁琐、要求高、难实现,也不会被视之为麻烦,只要是对人的发展有好处的项目,一定会尽可能地提供支持。

而作为教育者,我们要做的改变并不难,大胆一点,不要怕麻烦,尽力而为,从被动的“打工人”成为主动的量子。

END

供稿:严亦可、蔡昕莹

编辑:阮 君

审核:校长室